引言:

在电路设计中,PE(保护地)、外壳(机壳地)与功能地(Gnd)的连接方式常令人困惑。直连、完全断开、跨接Y电容、跨接CY//R(1MΩ)、仅跨接R(1MΩ)——这五种方案都可能是正确的选择,其关键在于理解应用场景的核心需求。如同招待客人,递上茶水、拖鞋或水果,选择取决于客人的实际需要。本文将深入探讨接地的本质,揭示其背后三个核心知识点:地的电容特性、高频接地与单点串并联。

核心知识点一:地的电容特性

- 本质认知: 抛开教科书上晦涩的定义,不妨将“地”本质上看作一个巨大电容的一个极板。这个“电容”的另一极板可以是任何导体,甚至是遥远的环境(如邻近的金属物体、大地本身)。

- 实验佐证(思想实验): 设想一个浮地电路,测量其Gnd线上的纹波。然后,将一块大面积金属板连接到该Gnd上,并使金属板保持悬浮(不接大地)。再次测量Gnd纹波,观察其变化。若纹波显著减小,这直观地印证了“地电容”的存在——增加的金属板极大地增大了对地的等效电容(C)。

- 理论支撑与设计启示: 电容公式

U = Q / C可推导出ΔU = ΔQ / C。此式揭示:若电容C足够大,即使有电荷变化量ΔQ,其引起的电压波动ΔU也将趋近于零。这正是稳定地电位的关键。 - 设计实践:

- 目标:最大化系统的“地电容”。

- 手段:PE(保护地)通常能提供最大的、最稳定的对地电容(连接到真实大地)。当设备外壳无法接入PE(如便携设备)时,悬浮的金属外壳就成为可用的最大“地电容”,应充分利用其稳定电位的作用。电源Gnd、电池Gnd也在其连接范围内扮演着类似角色。

核心知识点二:高频接地

- 问题根源: 金属导体间的物理连接(点、线)在高频下会因趋肤效应呈现显著的寄生电感(L)。

- 后果: 无论是Gnd之间、Gnd-PE还是Gnd-外壳的连接,该电感都会阻碍高频噪声电流泄放路径,导致:

- 高频噪声无法有效泄放至“大电容”(残留噪声)。

- 连接点间产生高频地电位差(ΔU = jωL * I_noise)。

- 设计目标与策略:

- 核心目标:最小化高频接地阻抗(Z = jωL ≈ ωL,当R较小时)。

- 实现途径: 尽可能降低连接路径的电感(L)。这意味着:

- 使用短而宽的连接(如铜带、低电感导线)。

- 采用多点连接(并联降低电感)。

- 确保连接面接触良好、低阻抗。

- 形象比喻: 将所有“地电容”(PE、外壳、内部Gnd等)通过低感抗路径紧密互联,如同让它们“抱团取暖”。当某处(如功率回路)突然注入大量噪声电荷(“一坨水”),整个互联的“地电容池”能共同吸收消化,维持整体“水位”(地电位)的相对稳定。

核心知识点三:单点串并联

- 问题阐述(串联接地之弊): 考虑一个常见的错误结构:噪声源电路A(如开关电源)与敏感电路B(如模拟前端/数字控制)共享一条接地路径,最终汇到公共地(“井”)。

- 弊端: 当A产生大的、波动的回流电流时,会在其到公共地的路径阻抗(主要是电感)上产生波动的压降

ΔV = L * di/dt + I * R。这个压降会直接叠加在B的参考地电位上。 - 后果:

- 若B是模拟电路:地电位波动直接影响测量精度(共模干扰)。

- 若B是数字电路:信号(Signal)与参考地(Gnd)间的压差波动,严重劣化信号完整性(噪声容限降低、误码率上升)。

- 类比: 如同包子铺(A)和理发店(B)共用一条排污管到主井。包子铺排水量大或波动剧烈时,会堵塞管道或抬高管内水位,导致理发店(B)无法顺畅排水,门口(B的参考点)“水位”(地电位)受A的排水状况直接影响而波动。

- 弊端: 当A产生大的、波动的回流电流时,会在其到公共地的路径阻抗(主要是电感)上产生波动的压降

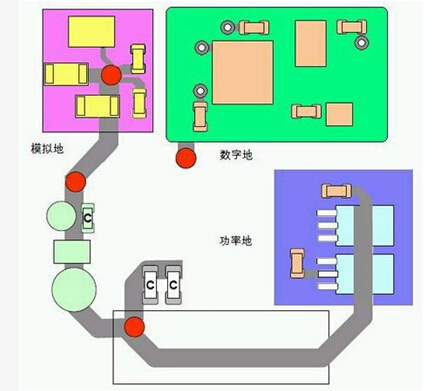

- 解决方案:单点并联接地(星型接地):

- 结构: 将公共地(“井”)作为唯一接地点,噪声源A和敏感源B分别通过独立、低阻抗的路径直接连接到该点。

- 优势: A产生的噪声电流在其专属路径的阻抗上产生的压降,不会直接影响B的参考地电位。B的回流路径是独立、干净的。

- 设计关键: 精心规划回流路径,避免不同特性电路(特别是高噪声与高敏感电路)的地电流路径形成“串联”关系。确保关键电路的参考地电位不受无关噪声电流的调制。

接地方案选择的本质:

回顾开篇的五种PE/外壳与Gnd连接方案,其选择的依据正是上述三个核心认知:

- 直连: 最大化“地电容”(外壳直接成为PE的一部分),提供最低阻抗的泄放路径(尤其低频/中频)。需确保不会形成地环路引入干扰。

- 完全断开: 用于严格隔离(如医疗安全),牺牲了“地电容”和泄放路径。需内部有足够大的“地电容”(如大金属壳)和良好设计。

- 跨接Y电容: 最常用方案。在高频下提供低阻抗泄放路径(解决高频接地),同时利用PE/外壳的大电容特性稳定电位。电容的容抗隔断了低频地环流。

- 跨接CY//R(1M): 在Y电容基础上并联大电阻(1MΩ)。Y电容负责高频泄放和稳定,大电阻提供静电泄放路径(防止外壳电荷累积)或维持直流参考,同时保持足够高的阻抗避免显著的地环流。

- 只跨接R(1M): 主要提供静电泄放路径,维持直流参考。对高频噪声抑制效果有限。适用于噪声水平低且对高频抑制要求不高的场景。

接地设计是电子系统可靠性和性能的基石。理解“地”的电容本质,着力降低高频接地阻抗,并精心规划回流路径避免有害的单点串联,是解决复杂接地问题的核心框架。五种连接方案并无绝对优劣,关键在于深刻理解系统需求(噪声特性、敏感度、安全要求),并灵活运用这三个核心原则进行分析与决策。理论是指导,实践出真知,灵活运用方能设计出稳定可靠的系统。